Nikel dan Wajah Baru Morowali, dari Tanah Leluhur ke Pusat Industri Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com – Wita Mori Wita Hinaaku, Wita kinekewoiku. Ndepo’iangado pe’etuku, saru mia mota’uku. Itu’aimo Pentadeaku. Mekariao needo. Kaku kongkompiha metenunu. Ka melangkaio. (Wita Mori, Tanah Airku, tempat kelahiranku. Di sanalah aku berpijak bersama saudara sejiwaku. Itulah kebanggaanku. Warisan leluhur. Aku menjaga dan menenun. Jejak langkah kita.)

Penggalan syair “Wita Mori” itu berkisah tentang tanah yang menjadi rumah, tempat leluhur menitipkan doa dan kerja, serta tempat generasi baru menumbuhkan harapan.

Wita Mori sendiri merujuk pada Suku Mori, yakni kelompok etnik besar di Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya di Kabupaten Morowali Utara dan sebagian Kabupaten Morowali. Pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-20, wilayah tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Mori.

Baca juga: Kisah Selpiani Jadi Operator Alat Berat di Kawasan Industri Morowali

Bagi masyarakat Morowali, bait-bait itu bukan sekadar nyanyian, melainkan ikatan batin dengan tanah leluhur. Nilai serupa tecermin dalam semboyan “Tepe Asa Moroso” yang berarti “bersatu kita teguh.” Ungkapan dari bahasa Mori dan Bungku ini menegaskan pentingnya persatuan dalam menjaga warisan alam dan membangun masa depan bersama.

Dari perut bumi lahir babak baru

Sulawesi Tengah, khususnya Morowali, dikenal sebagai tanah kaya. Dari hutan tropis, hasil laut, hingga mineral di perut bumi menjadi penopang kehidupan. Tradisi lokal, seperti tenun, tari, dan ritual adat, pun memperkaya identitas mereka.

Sebelum industri hadir, sebagian besar masyarakat Morowali hidup dari pertanian, perkebunan, dan hasil laut. Hasilnya cukup untuk bertahan hidup, tetapi belum membuka peluang ekonomi luas.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru: BSD, Batam, Morowali

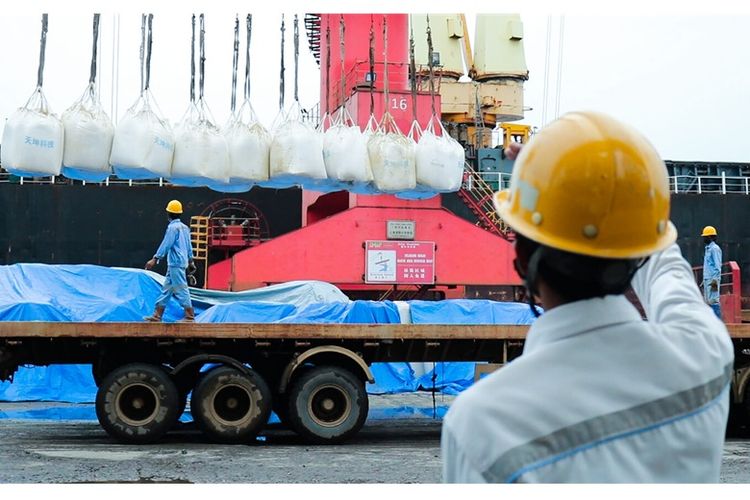

Babak baru dimulai ketika nikel di tanah Bahodopi menarik perhatian. Pada 2013, kawasan industri nikel berdiri dan pelan-pelan mengubah Morowali menjadi pusat hilirisasi terbesar di Asia Tenggara.

Kawasan industri IMIP

Kawasan industri IMIP Di bawah naungan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan yang dulunya sunyi menjelma “jantung nikel” Indonesia. Luasnya sekitar 5.000 hektare—hanya seperlima wilayah Kecamatan Bahodopi—tetapi denyut kehidupannya melebihi kampung-kampung sekitar.

Bayangkan, pada 2022 penduduk Bahodopi hanya sekitar 50.000 jiwa. Kini, pekerja di kawasan IMIP mencapai lebih dari 120.000 orang, termasuk karyawan pabrik, kontraktor, dan pemasok. Di dalamnya berdiri 54 pabrik logam yang menjadi nadi baru perekonomian. [Data Badan Pusat Statistik 2022]

Busra dan jalan panjang perusahaan

Di tengah arus besar itu, ada kisah Busra. Selama 15 tahun terakhir, hidup perempuan asal Morowali ini ikut berubah bersama pertumbuhan kawasan industri.

Baca juga: Tak Hanya Pendapatan Daerah, Smelter Nikel di Morowali Tumbuhkan Usaha Masyarakat Sekitar

Dahulu, Busra adalah seorang guru honorer dengan gaji tak seberapa yang bahkan seringnya baru dibayar tiga bulan sekali.

“Saya ingin kehidupan yang lebih baik, terutama untuk anak-anak,” kenangnya saat berbincang secara eksklusif dengan Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Titik balik datang pada 2010 ketika Busra mendengar kabar lowongan di IMIP. Dengan tekad, ia mencoba peruntungan.

“Waktu itu gajinya lebih dari Rp 3 juta. Bagi saya, itu jumlah besar untuk seorang ibu dua anak,” tuturnya.

Bagi Busra, bekerja sebagai staf senior administrasi di Departemen Eksternal Affairs IMIP bukan sekadar pekerjaan administrasi. Ia juga berperan sebagai corong informasi perusahaan.

Bagi Busra, bekerja sebagai staf senior administrasi di Departemen Eksternal Affairs IMIP bukan sekadar pekerjaan administrasi. Ia juga berperan sebagai corong informasi perusahaan. Dari seorang guru honorer, Busra kini menjadi staf senior administrasi di Departemen Eksternal Affairs IMIP. Ia bukan hanya saksi, melainkan bagian dari transformasi besar yang terjadi di tanah kelahirannya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya