Politik sebagai Konten: Transformasi Gerakan Sosial di Era Digital

Tanpa kesinambungan, tindakan politik mudah memudar. Refleksi ini menyoroti bahwa politik sebagai konten menghadapi tantangan menjaga keberlanjutan, bukan hanya menciptakan ledakan viral sesaat.

Studi kasus dari berbagai negara memperlihatkan pola yang mirip. Di Amerika Serikat, #BlackLivesMatter lahir dari pengalaman diskriminasi rasial dan kekerasan polisi, lalu menjadi gerakan global melalui visual dan hashtag.

Di Hong Kong, Umbrella Movement pada 2014 memperlihatkan bagaimana simbol sederhana—payung kuning—mampu menjadi ikon perlawanan terhadap Beijing.

Di Swedia, Greta Thunberg memulai Fridays for Future dengan aksi personal yang difoto dan dibagikan, lalu berkembang menjadi protes iklim global.

Di dunia Arab, gelombang Arab Spring berawal dari unggahan di media sosial yang kemudian menyulut revolusi.

Di Indonesia, gerakan #ReformasiDikorupsi pada 2019 memperlihatkan kekuatan mahasiswa memobilisasi protes melalui visual digital.

Baca juga: Luka yang Menjalar, Kata yang Membakar

Semua ini mengajarkan bahwa viralitas adalah katalis, tetapi tidak otomatis menjamin hasil politik.

Jika kita menganalisa lebih dalam, yang menjadi kekuatan utama gerakan digital adalah kemampuan menciptakan narasi singkat, mudah diingat, dan bersifat simbolik.

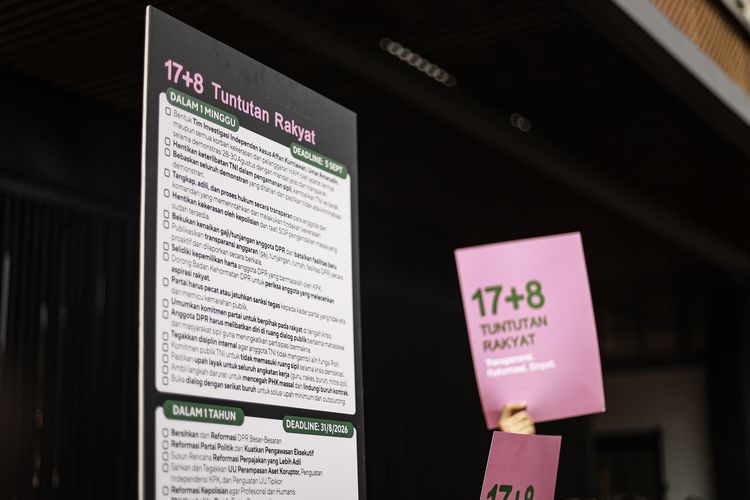

17+8 adalah contoh sempurna: angka 17 dan 8 bukan hanya jumlah tuntutan, tetapi juga resonansi dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia.

Warna pink bukan sekadar pilihan estetis, tetapi juga strategi membedakan diri dari warna-warna protes tradisional yang keras. Pink menyampaikan kesan empati, kelembutan, dan keterlibatan emosional yang lebih luas.

Simbolisme ini sejalan dengan analisis semiotik Roland Barthes, yang menunjukkan bagaimana tanda-tanda visual dapat mengkristal menjadi mitos sosial.

Barthes menulis bahwa mitos bukan kebohongan, melainkan cara tertentu dalam memberikan makna, dan dalam konteks ini pink menjadi mitos baru tentang perlawanan yang inklusif.

Namun, di balik daya tarik simbolik, ada juga keterbatasan struktural. Tufekci menulis bahwa gerakan digital cenderung “mudah naik, mudah turun.”

Tidak adanya organisasi mapan membuat mereka cepat meluas, tetapi juga cepat memudar. BLM bertahan lebih lama karena memiliki jaringan komunitas yang sudah lama ada di Amerika.

Fridays for Future bertahan karena terhubung dengan isu global yang berkelanjutan. Sementara Umbrella Movement mengalami keterpecahan karena represi keras dan perbedaan strategi internal.

Pertanyaannya, apakah 17+8 akan mengalami hal sama? Apakah ia akan menemukan struktur baru yang menghubungkan viralitas digital dengan advokasi hukum, perubahan kebijakan, atau bahkan lahirnya partai politik baru?

Implikasinya bagi demokrasi sangat signifikan. Di satu sisi, gerakan seperti ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih peduli, bahwa demokrasi tidak mati, dan bahwa rakyat menemukan cara kreatif menuntut keadilan.

Di sisi lain, ada risiko bahwa pemerintah hanya melihat gerakan ini sebagai “tren medsos” yang bisa dibiarkan padam dengan sendirinya.

Ada pula risiko bahwa partai politik justru akan meniru strategi ini untuk tujuan pencitraan, sehingga gerakan rakyat direduksi menjadi gaya kampanye. Hal ini menimbulkan dilema antara substansi dan performa.

Jean Baudrillard, dalam teorinya tentang simulasi, mengingatkan bahwa dalam masyarakat kontemporer, tanda dan simbol sering kali lebih kuat daripada realitas itu sendiri.

Politik sebagai konten bisa jatuh dalam jebakan simulasi, di mana performa digital lebih penting daripada hasil nyata.

Baca juga: Rakyat Miskin, Negara Kaya, Uangnya di Mana?

Di sinilah muncul kemungkinan solusi. Gerakan berbasis konten digital perlu mencari cara agar tidak hanya berhenti pada viralitas.

Salah satunya adalah menjembatani antara dunia digital dan dunia formal: tuntutan yang viral harus diterjemahkan ke dalam advokasi hukum, judicial review, lobi parlemen, atau pembentukan jaringan sipil yang lebih kokoh.