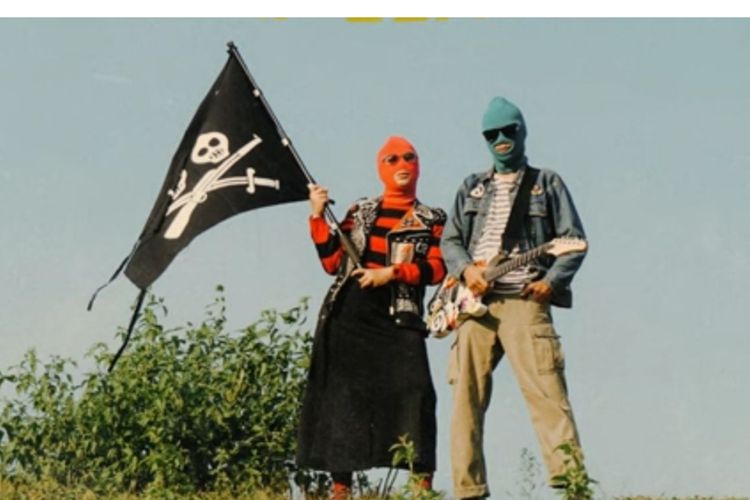

LAGU "Bayar Bayar Bayar" dari band punk Sukatani menjadi perbincangan publik karena liriknya dinilai mencemarkan institusi kepolisian.

Lagu tersebut sempat dilarang beredar, menghilang dari platform musik, lalu kembali diizinkan setelah mendapat kecaman publik.

Kontroversi semakin berkembang ketika terungkap bahwa salah satu personel Sukatani adalah seorang guru di yayasan berbasis Agama.

Akibat ramainya perbincangan soal video klarifikasi lagu tersebut, sekolah tempatnya mengajar memutuskan untuk memberhentikannya.

Data di Dapodik pusat menunjukkan sinkronisasi penonaktifan per 13 Februari 2025—sekitar seminggu setelah video klarifikasi Sukatani diunggah (20 Februari 2024).

Pihak sekolah menyatakan bahwa pemecatan bukan karena kontroversi lagu, sikap kritis, atau pembredelan karya, melainkan pelanggaran kode etik yayasan, khususnya terkait ketentuan aurat.

Baca juga: Bayar, Bayar, Bayar: Kenapa Kenyataan Harus Dibungkam?

Walaupun dalam keterangan lanjutan, pihak sekolah membuka peluang bagi sang guru untuk kembali mengajar asal sang guru punk memilih aliran musik lain.

Dan itu tetap saja, sekolah seperti mencoba membenturkan antara identitas karakter seseorang dengan aturan sekolah memakai dalil agama.

Hal semacam ini dalam banyak kasus akan lebih mengarah pada diskriminasi status dan pendegradasian identitas.

Itulah mengapa, menjadi penting untuk mulai mempertanyakan kembali kedudukan individu di dalam ruang lingkup pendidikan dan keguruan: bagaimana bila guru seorang punk?

Membaca identitas

Tantangan dalam memahami identitas terletak pada bagaimana batas-batas nilai beroperasi. Jika kita melihatnya secara hitam-putih dan hierarkis, identitas cenderung dipahami secara diskriminatif atau terdegradasi. Hal ini terjadi ketika kita masih terjebak dalam stigma dan stereotip.

Pembacaan identitas dalam budaya kolonial dimulai dari justifikasi permukaan, semisal warna kulit, proporsi badan, dan ukuran-ukuran turunan lainnya.

Saat Belanda datang ke tanah Indonesia, selain berdagang, mereka juga membawa narasi identitas kebudayaan.

Para kompeni Belanda datang dengan kepala tegak (superior), sehingga melihat identitas lainnya kerdil, kecil, dan rendah—tanpa mempertimbangkan aspek penilaian yang inklusif dan setara.

Baca juga: Babak Baru Profesi Kreator Konten di Indonesia

Edward W. Said menyebut cara berpikir tersebut dengan orientalisme: cara untuk memahami dunia Timur, berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Barat Eropa.