Studi: PHEV Lebih Ramah Lingkungan Ternyata Hanya Kamuflase

JAKARTA, KOMPAS.com - Di atas kertas, mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) tampak seperti solusi ideal menuju masa depan tanpa emisi.

Teknologi ini digadang-gadang sebagai jembatan antara mobil bensin dan mobil listrik penuh, menawarkan efisiensi tinggi dan fleksibilitas bagi pengemudi yang belum siap beralih total ke kendaraan listrik murni (battery electric vehicle/BEV).

Namun, studi terbaru Transport & Environment (T&E) membuka sisi lain dari citra hijau tersebut. PHEV disebut sebagai smoke screen atau kamuflase di jalan menuju netral karbon.

Pasalnya, di dunia nyata, kendaraan ini justru menghasilkan emisi karbon dioksida hampir setara dengan mobil bensin konvensional alias internal combustion engine (ICE).

Baca juga: Mulai 2026, Euro NCAP Kurangi Poin Jika Mobil Tak Punya Tombol Fisik

Ilustrasi mobil listrik.

Ilustrasi mobil listrik.

Ilustrasi mobil listrik.

Ilustrasi mobil listrik. Emisi Nyata Lima Kali Lipat dari Klaim Resmi

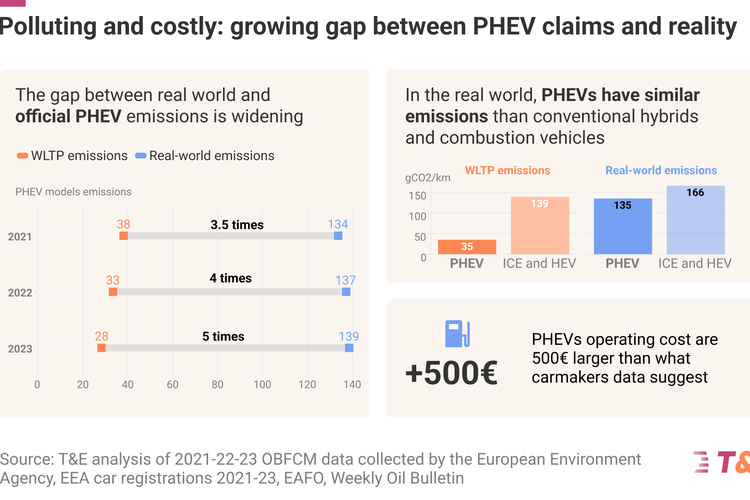

Dalam laporan bertajuk "Smoke Screen: The Growing PHEV Emissions Scandal" yang dirilis pada Oktober 2025, T&E menemukan bahwa mobil PHEV yang terdaftar di Eropa pada 2023 memiliki emisi karbon hampir lima kali lebih tinggi dari klaim resmi pabrikan.

Data tersebut dikumpulkan dari lebih dari 800.000 unit mobil melalui sistem pemantau konsumsi bahan bakar (on-board fuel consumption monitoring atau OBFCM).

Hasilnya, emisi riil PHEV tercatat rata-rata mencapai 135 gram CO2 per kilometer, sedangkan hasil uji laboratorium hanya menunjukkan sekitar 27 gram per kilometer.

Artinya, ada kesenjangan besar antara kenyataan di jalan dan hasil pengujian. Pada 2021, selisihnya sekitar tiga kali lipat, tetapi dua tahun kemudian sudah meningkat hampir menjadi lima kali lipat.

“PHEV terlihat bersih di atas kertas, tetapi di jalan raya mereka mengeluarkan emisi hampir sama banyak dengan mobil bensin biasa,” tulis T&E dalam laporannya, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Baca juga: Deretan Proyek Mobil Nasional Indonesia, dari Timor hingga Esemka

Studi terbaru Transport & Environment (T&E) membuka sisi lain dari citra hijau tersebut. PHEV disebut sebagai 'smoke screen' atau kamuflase di jalan menuju netral karbon.

Studi terbaru Transport & Environment (T&E) membuka sisi lain dari citra hijau tersebut. PHEV disebut sebagai 'smoke screen' atau kamuflase di jalan menuju netral karbon.

Hanya Seperempat Jarak Tempuh Pakai Listrik

Salah satu penyebab utama kesenjangan itu adalah asumsi penggunaan yang terlalu optimistis.

Dalam pengujian resmi, otoritas Uni Eropa menggunakan rumus utility factor (UF) untuk memperkirakan porsi jarak tempuh yang ditempuh dengan tenaga listrik. Regulasi menetapkan bahwa sekitar 84 persen jarak dianggap ditempuh dalam mode listrik.

Namun, kenyataannya jauh dari itu, di mana data lapangan menunjukkan, rata-rata pengemudi hanya menggunakan mode listrik untuk 27 persen jarak tempuhnya. Sisanya tetap bergantung pada mesin bensin.

Masalah tidak berhenti di situ. Saat beroperasi dalam mode listrik pun, banyak PHEV yang tetap menyalakan mesin bensinnya karena motor listrik yang kurang bertenaga.

Mesin konvensional ikut bekerja saat mobil menanjak atau berakselerasi, membuat konsumsi bahan bakar tetap tinggi yaitu sekitar 3 liter per 100 kilometer.

Padahal, pengemudi mengira mobilnya sedang berjalan tanpa bahan bakar fosil.