Politik sebagai Konten: Transformasi Gerakan Sosial di Era Digital

FENOMENA yang merebak di ruang publik Indonesia dalam beberapa minggu terakhir, memperlihatkan bagaimana dinamika politik kini tidak lagi sekadar berkutat pada ruang rapat parlemen, ruang sidang pengadilan, atau jalan-jalan kota yang penuh demonstran, tapi juga muncul sebagai konten digital yang dikonsumsi, dibagikan, dan diperdebatkan secara masif.

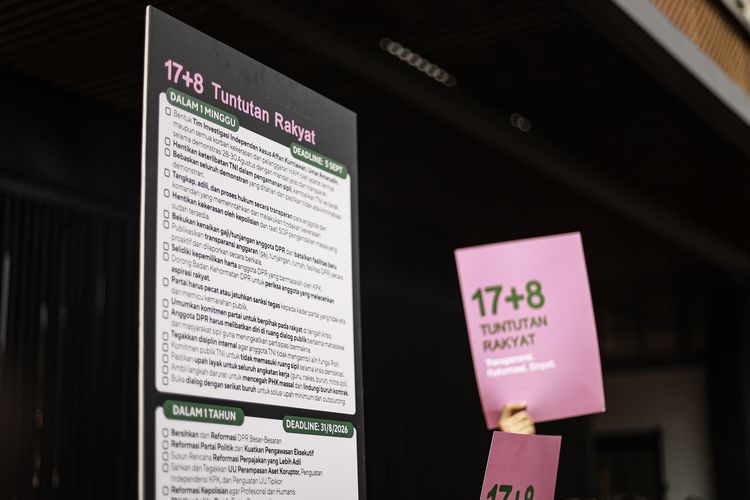

Ketika gagasan politik dirangkum dalam simbol sederhana berupa angka, warna, dan infografis lalu beredar cepat melalui ponsel jutaan orang, kita menyaksikan kelahiran bentuk artikulasi politik baru.

Tidak hanya di Indonesia, fenomena serupa telah terjadi di berbagai belahan dunia, dari Amerika Serikat dengan tagar #BlackLivesMatter, Hong Kong dengan Umbrella Movement, hingga Eropa dengan Fridays for Future.

Semua menghadirkan satu pola yang semakin jelas: politik tidak lagi sekadar proses formal institusional, melainkan juga performa visual dan naratif yang dirancang agar cocok dengan logika algoritme media sosial.

Kasus 17+8 Tuntutan Rakyat yang meledak di Indonesia adalah contoh paling mutakhir, di mana 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang disusun dengan ringkas, tapi resonan, dikemas dalam warna pink yang lembut, namun penuh makna, dan dipopulerkan oleh influenser digital yang sebelumnya tidak dikenal sebagai aktivis politik.

Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan demokrasi, hubungan antara estetika digital dengan substansi politik, dan sejauh mana masyarakat bisa bergantung pada gerakan berbasis viralitas untuk menyelesaikan problem struktural yang dalam.

Masalah yang tersirat dari semua ini adalah bagaimana politik sebagai praksis kolektif kini menghadapi tantangan ganda.

Di satu sisi, keberhasilan gerakan digital-first menunjukkan bahwa partisipasi rakyat masih sangat hidup, bahkan justru menemukan ruang ekspresi baru di luar kanal formal.

Di sisi lain, keterbatasan struktur, kerapuhan organisasi, dan risiko superfisialitas mengintai, sebab logika media sosial cenderung lebih menyukai konten singkat, emosional, dan mudah dibagikan ketimbang argumentasi panjang yang penuh nuansa.

Baca juga: Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen

Di sinilah problem konseptual muncul: apakah gerakan yang lahir dari viralitas dapat bertahan melampaui siklus trending?

Apakah politik yang disajikan sebagai konten mampu menembus sistem hukum, kebijakan, dan birokrasi yang penuh resistensi?

Pertanyaan semacam ini membawa kita pada dilema epistemologis dan normatif yang mengingatkan pada perdebatan lama tentang peran opini publik dalam demokrasi.

Jürgen Habermas, dalam karya monumentalnya tentang ruang publik, menekankan pentingnya diskursus rasional yang terbentuk dalam arena komunikasi.

Namun, pada era media sosial, yang kita hadapi bukan sekadar diskursus rasional, melainkan banjir konten yang mencampuradukkan opini, emosi, dan simbol.

Teori-teori tentang gerakan sosial membantu kita memahami transisi ini. Manuel Castells, sosiolog asal Spanyol, dalam analisisnya tentang jaringan komunikasi, menggambarkan bahwa kekuatan masyarakat kini terletak pada kemampuan membentuk jaringan horizontal yang mem-bypass institusi formal.

Konsep networked movement menjelaskan mengapa gerakan tanpa pemimpin tunggal, tanpa organisasi mapan, tetap bisa meluas cepat karena jaringannya bersifat desentral.

Zeynep Tufekci, peneliti asal Turki-Amerika, juga menekankan hal serupa dalam kajiannya tentang protes digital.

Ia menunjukkan bahwa kekuatan viralitas bisa menciptakan mobilisasi masif dalam waktu singkat, tetapi tanpa kapasitas organisasi yang kokoh, gerakan tersebut rentan kehilangan arah setelah momen awal.

Persis di sinilah kita melihat paradoks. Gerakan 17+8 di Indonesia mampu menggalang dukungan luas hanya dalam hitungan hari. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah ia bisa bertahan lebih lama dan menghasilkan perubahan struktural nyata?

Jika kita menggeser pandangan ke ranah filsafat politik, kita menemukan refleksi yang memperkaya analisis ini.

Alexis de Tocqueville, ketika menganalisis demokrasi Amerika pada abad ke-19, sudah menyinggung tentang bahaya tirani mayoritas dan ketidakstabilan opini publik yang cepat berubah.

Pada masa kini, fenomena itu menemukan bentuk digitalnya: opini publik yang viral dapat menjadi basis legitimasi sesaat, tetapi tidak selalu membawa konsistensi kebijakan.

Hannah Arendt, dengan fokusnya pada ruang publik sebagai arena tindakan politik, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam bertindak kolektif.