Putusan ini tidak hanya membebaskan aparat dari tanggung jawab, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam HAM, keadilan substantif menuntut pengungkapan kebenaran, akuntabilitas pelaku, dan pemulihan korban. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: pengadilan menjadi ruang yang memutihkan kesalahan negara.

Ironinya, alasan “angin” pun mengabaikan bukti medis dan kesaksian korban. Banyak yang meninggal dengan gejala khas paparan gas air mata: wajah membiru, kesulitan bernapas, busa keluar dari mulut.

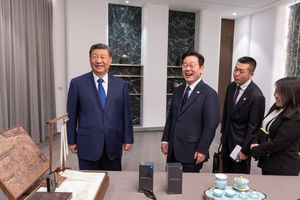

Baca juga: Penyerahan Benda Bersejarah oleh Belanda dan Beban Negara

Fakta-fakta ini seolah tidak pernah dipertimbangkan. Padahal, secara ilmiah, efek gas air mata tidak serta-merta hilang hanya karena ada hembusan angin.

Justru di ruang tertutup dengan pintu sempit seperti stadion Kanjuruhan, gas itu akan memerangkap massa dalam kepanikan. Jika argumen hakim diikuti, maka setiap pelanggaran aparat bisa dengan mudah ditutupi dengan alasan “faktor alam” semata.

Instrumen HAM dan kewajiban negara

Tragedi Kanjuruhan harus dilihat melalui kacamata instrumen HAM, baik yang berlaku secara internasional maupun nasional.

Indonesia telah mengakui dan mengikatkan diri pada berbagai perjanjian internasional, termasuk ICCPR yang diaksesi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak inheren untuk hidup, dan hak ini tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.

Kewajiban negara tidak berhenti pada larangan membunuh warganya, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menindak setiap pelanggaran hak hidup.

Di level nasional, UUD NRI 1945 Pasal 28A dan 28I ayat (4) secara jelas menjamin hak hidup dan menegaskan kewajiban negara menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia.

Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pun menempatkan hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Maka, setiap praktik penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, terlebih yang berujung kematian massal, merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi dan undang-undang nasional yang berlaku.

Instrumen HAM pun menuntut akuntabilitas. United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990) menekankan bahwa aparat hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar diperlukan, dan harus dilakukan secara proporsional untuk melindungi nyawa.

Prinsip tersebut jelas diabaikan dalam kasus Kanjuruhan, gas air mata ditembakkan ke arah tribun penonton yang tidak menimbulkan ancaman langsung.

Pelanggaran ini menunjukkan ketidakpatuhan negara terhadap standar internasional yang seharusnya menjadi pedoman.

Baca juga: Keracunan MBG: Satu Korban Terlalu Banyak!

Dengan latar instrumen hukum tersebut, jelas bahwa tragedi Kanjuruhan bukan sekadar persoalan teknis keamanan stadion, tetapi pelanggaran serius terhadap kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Ketika negara gagal menegakkan instrumen hukum yang sudah disepakati, maka yang lahir adalah krisis kepercayaan, impunitas aparat, dan ketidakadilan bagi korban.

Tragedi ini menjadi bukti bahwa HAM di Indonesia masih sering berhenti di atas kertas, tanpa implementasi nyata dalam praktik.

Kewajiban negara dan akuntabilitas HAM

Dalam diskursus hukum hak asasi manusia, negara bukan hanya dituntut untuk tidak melakukan pelanggaran (negative obligations), tetapi juga diwajibkan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya (positive obligations).